人はなぜ音楽に感動するのか。その理由が知りたくてこの本を読んだ。結果として「ホログラフィックな脳」という妄想にたどり着いた。

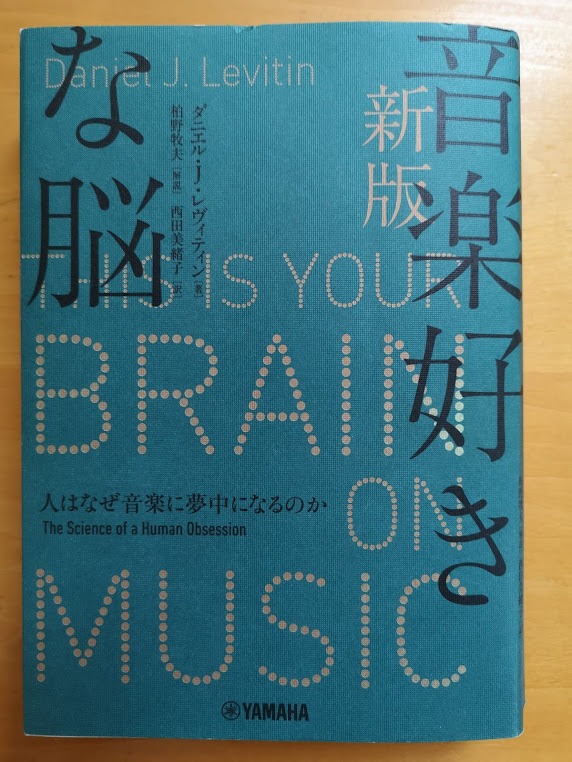

Daniel Levitin氏の「This is your Brain on Music」。2006年に米国で出版され評判になった本。その邦訳の版権がYAMAHAに移り、新版となって今年の1月に出たので読んでみた。

著者のLevitin氏はミュージシャンから音楽プロデューサになり、その後神経科学者になった人物。原題の「This is your Brain on Music」とは、「音楽を演奏したり、聴いたりしている時にあなたの脳はどうなっているのか」というのが多分正しい訳だと思う。著者は音楽の現場を知り、脳の仕組みを科学的に調べている人のようなので、「(よい)音楽はなぜ人を魅了するのか」について納得感のある答えが得られることを期待して読み進めた。

蛇足を先に言うと、邦訳の「音楽好きな脳」というのは日本語翻訳版によくある「売らんかな」が先走りすぎた訳であると言いたい。この本のどこかに、脳が音楽が好きであることを証明する事実とその仕組みの説明が書いてあるわけではない。

氏が神経科学者として示してることは、「音楽を聴いた時と、言葉を聴いた時とでは脳内でニューロンが発火して反応する部位が違う。」「人が幸福を感じる時には、ドーパミンが放出されている。ある音楽を聴いてそれが心地よければ、それはドーパミンが出ているからだ。」という、生化学反応レベルの説明だけだ。私にはそういう説明では「それでなにか?」としか思えない。

私が知りたいのは、「協和音は気持ちよく、不協和音は落ち着かない感じなのはなぜか」とか、「長調(ドーミーソのCのコード)は明るく感じ、短調(ドーミ♭ーソのCmのコード)は暗く感じるのはなぜか」のようなことなんだけど、この手の疑問に関しては、音楽を聴いている時は、今までの経験したことの記憶と照合する行為を脳がしているからだと言うような説明があっただけで、私には「なるほど」という、膝を打つような答えは読み取れなかった。

音楽も、言葉も、雑音も、空気の振動であり、それが鼓膜を震わせて、その信号が脳に伝わる。それが原因となって脳の中いろいろな部位のニューロンを発火させるが、その発火の起こる場所が音楽は多岐にわたっているのが、(雑音や言葉でなく)音楽を聴いた時の特徴だと氏は言っている。

それは恐らく、音楽には、雑音と違って、周波数が整数比でそろっている共鳴する部分(ハーモニー)や、リズム(一定した音圧の繰り返し)、音のつながり(メロディー)や強弱があって、それらのパターンを脳が認識して反応する。そして、それらからいろいろな特徴を抽出してそれらを上位概念として統合し、それを過去の経験と照合するような、アルゴリズミックな処理を行って、その整合度に応じて、どの程度ドーパミンを放出させるかを脳が指示しているんじゃないかと、私は勝手に思っている。しかし、本書では、あくまで音楽を聴くと、脳のどの部位が反応するという、実際のモノとしての脳の中での反応の観測結果を超える記述はしていない。

私が妄想しているような、脳というハードウェアの上で行われる、ソフトウェア的なアルゴリズムの処理の様子を科学として観察、検証する手段がまだない、というのがその理由ではないかと思われる。実験と検証と旨とする科学者という態度では、当然そうなる。

例えば、高性能AIチップを電子顕微鏡で観察しても、トランジスタがメタル配線で繋がっているものが見えだけである。これは脳の神経細胞網に相当する。このチップが人工知能として機能して、囲碁の妙手を発見するの仕組みを説明するためには、そのチップの上で動作しているCNNのアルゴリズム(ソフトウェア)を説明しないといけない。しかし、アルゴリズムは顕微鏡では観察できない。チップのどの部分が動作しているかを電磁的に観察してアルゴリズムを理解しようとしても、日暮れて道遠しという感じだ(超優秀なハッカーならできるかもしれない)。

この脳内のアルゴリズムを恐らく「意識」というのだと思う。

この意識の問題はとても厄介で、脳科学だけでなく、あっという間に心理学、哲学、宗教にまで話が発散するので、ここでは深入りしない。過去の経験の蓄積によって醸成されてきた「私の美意識」が、この音楽のこの部分に感動するという状況を発現させているわけで、その音楽の同じ場所であなたも同じように反応するわけではない、という話になると、個の問題も絡んで来て、一般化を旨とする科学としては手に負えない。赤ん坊にモーツアルトを聴かせると喜んでいるように見えるのと、あなたがモーツアルトのレクイエムを歌って荘厳な感動を得ることは同じではないはずだ。

ここで、見方を変えて、脳ってひょっとしたら経験を蓄積して成長していくホログラムのようなものなんじゃないのという妄想を語ってみたい。

ホログラムというのは、物体にレーザー光を当てて、その反射波である物体光と、その物体を照射した光と光源を同じくし、半透明反射鏡(ビームスプリッタ)で分波された参照光を干渉させて、その干渉縞を記録したものである。

この干渉縞(ホログラム)に元の参照光を照射すると、物体光が3次元的に再生される(再生光)。この再生光のことをホログラフィと呼ぶ。

干渉縞とは、空間周波数で表記される逆空間であって(次元は1/距離で表記されるものが縦横に2つある2次元である。干渉縞の厚み方向の次元は意味を持たない)、干渉縞には、物体光の3次元の空間表現が2次元の逆空間に変換されて保存されている。

参照光を干渉縞に充てることで、2次元パタンである干渉縞から3次元の再生光が現れる。これは2次元の逆空間と3次元の実空間が等価で相互に変換し合えることを意味している。

これは宇宙物理学が言うところの、3次元の重力のあるAdS空間(極率が負の空間)は2次元のCFT(共役場)空間と等価であるとう、AdS/CFT Correspondenceをホログラフィック原理といっていることと根っこは同じである。

その再生光は、もともとの物体光と同じになるというのが凄いところだ。(厳密には全体的な光の強度はファクターがかかる感じで少し落ちるが、像が欠損したり歪んだりはしない)。このことを突き詰めると存在論や認識論にまで行きつく(Dinge an sichがホログラムで、再生光がErsheinung。認識しようとする観測行為が参照光)。しかし、その議論はここではしない。

ホログラムの凄いところは、「部分が全体である事」。干渉縞のどの部分にも物体光全体の情報が記録されている。具体例で説明すると、仮にホログラムの上半分を欠損させたとしても、物体光の上半分がなくなるのではなく、全体としての物体光が暗くなる(S/Nが劣化する)だけで全体は再生される。なので、ホログラムは極めて冗長度が高い。逆に言うと、大きな3次元空間の情報をとても小さな2次元干渉縞で記録・再生できるという事になる。

ここでやっと脳の話に戻るが、脳内の記憶はホログラフィックに保存されていて、音楽を聴いて、ある種の記憶が呼び覚まされて、個の美意識が働き、感動する(ドーパミンが出る)と言うのは、音楽の鼓膜からの入力が参照光となって、過去の音楽体験が再生光となって現れるのではないか、というのが私の妄想なのである。

宇宙の現れ方と、脳内の記憶や音楽の感動の発露が同じホログラフィックな現象であると思うと何だかロマンだなあ。

本書でも、著者は、「音楽は脳全体に分散している。」と言っているし、脳の一部が損傷して文章が読めなくなったのに、楽譜が読める人がいるという例が示されている。それは、脳内の記憶はホログラフィック(部分のなかに全体がある)であるとの考え方と方向性はあっているように思う。

音楽は時間とともに流れていくので、時間の関数として記述される(楽譜)。音楽全体を一瞬で味わうことはできない(これが絵画と違うところだ)。

時間の逆空間(1/時間)が周波数空間で、音の高さとして表現される。ハーモニーというのは複数の音の高さ(周波数)の間に一定の整数比の関係がある事を言う(A Majorのコード:ラード#ーミは おおよそ、440z-550Hz-660Hzである)。人間の脳はハーモニーに敏感であるという事は、脳の中では周波数空間で音が処理されているからだと言えるだろう。つまり、脳は時間の逆空間を認識している。

ピアノはすべての調性で弾けるように平均律で調律されてしまうので、完全なハモリのコードがなっているわけではない。(例えばド#は554.365Hzである)。なので、A Majorコードをピアノで弾くと、長調か短調かを決める三度の音であるド#は、整数比の関係になる550Hzより4.3Hzちょっと高い。そのせいか、A Majorコードは、私には長調が少し過剰に出た、硬い和音に聞こえる。

これを半音下げてA♭ Majorのコードにすると、微妙な周波数比の関係が変わるので、私には柔らかく聞こえる。

概してピアノ曲の場合、A♭(ベートーベン悲愴第2楽章)やD♭(雨だれ)など♭系の長調の曲のハーモニーの方が私にはしっくりくる。

雨だれは最初Des-durの長調で明るく柔らかく軽やかに始まるけれど、#系短調のCis-molに転調した後は、何か嵐を予感する緊張感と重々しさが出てくる。名曲はちゃんと調性を操って深い感動を引き出しているのだと実感する。

一方、歌声やバイオリンの音程は完全にアナログで、独奏の場合、音の高さをピアノの平均律ぴったりで演奏する必要はない。その微妙な音程の取りかた(特に短調のフレーズを下がって来るところ)が実は名人芸が発揮されるところで、それを聴いて人々は涙するのです。脳が凄く共鳴しているという事なんだな。

音楽を聴いて、ある情景が浮かんだり、昔の経験が突然現れたりするのは、音楽という入力が参照光となって、過去の記憶が物体光のように再生されるからではないかと、私は妄想している。

脳の記憶は連想メモリのようなものという人もいるようだ。過去の記憶を構成する映像や音は、連想の元となる事象の経験をレファレンス(引き出しのタグ)とする干渉縞となって、次元が一つ下がった逆空間に保存されているのではないか、などと、勝手に想像している。

さて、私の妄想はこれくらいにして、本書で印象に残った記述を以下に列挙し、コメントを加えてみよう。

・認知心理学者ロジャー・シェパードは、「心も数百万年に渡る進化の産物だ」と言っている。

コメント:その進化はDNAで受け継がれるのだろうか。DNAはタンパク質(ハードウェア)の設計図に過ぎない。心はソフトウェアであるとすると、その進化は外界からそれをダウンロードする仕組み(目や耳などの感覚器官)が進化したと捉えるしかないのでは。

・マイルス・デビスは、自分のソロで一番大事な部分は音と音の間の空白、次の音との間に入れる空間である、と語っている

コメント:同意。音のない空間を支配してこそ音楽は力を得る。音楽は時間を支配し、(音の聴こえる)空間を構築することで時空を作り上げている。

時間を流すのにメロディが必要だというのは古典的な考え方で、メロディーをなくし、ハーモニーだけで空間を作るのが現代音楽のひとつの形だと、武満徹をライブで聴いていて感じたことがある。

それは、2本のギターで奏でる「Time within Memory」だったと思うが、記憶が曖昧だ(今思うと意味深な題だな)。記憶の中の時間をハーモニーだけで表現していたんだろうか。私は時間というより、空間を感じだけどね。

無音を聴くとしたジョン・ケージ「4分33秒」までいくと、理屈が勝って、私にはついていけない。でも、これにも時間という概念は明確にある。

モーツアルトも、フレーズとフレーズの間にある呼吸感が表現できてはじめてモーツアルトになるのは、ピアノを弾いていて実感(できなくて痛感)することろだ。

・周波数は物理的なもの。ピッチは周波数に対して生物が持っている心的表象のこと。それは外界にはなく、頭の中にある心理的な表象で、脳がないと発生しない。

ニュートンは光には色がないことを指摘した。色は光が網膜に当たると一連の神経科学的な事象を引き起こし、その産物として色と呼ばれるイメージが心の中で生まれる。

デザートは舌に触れた時だけ味がする。冷蔵庫のなかでもその味があるわけではない(うーん、量子力学の観測問題みたいだ)。

コメント:ピッチと色は認識の形として似ているという事か。どちらも脳内だけにしか存在しない。

周波数とピッチを別なものとして定義していることに注意したい。

・おおむね文化的な理由から、私たちは長音階を嬉しい気持ちや勝利感と結びつけ、短音階を悲しい気持ちや敗北感に結び付ける傾向がある。

コメント:うーん、これでは、短調の曲を聴くとなぜ悲しいと感じるか説明できているとは思えないなあ。そういう風に教育・訓練されたからとでも言いたいんだろうか。

・スクリャービンやラヴェルなどの作曲家は、作品を音の絵画だとし、音符とメロディーは形態と形状、音色は色と陰影に匹敵するものだと言った。

・音楽が絵画と違うのは時間とともに変化する動的な性質をもっていること。

・音楽を味わう核心は音色にある。

・リズムは長時間をかけて聴くものを究極の力で支配してきた。

・テンポ感の正確さの神経的な基礎は小脳にある。

・音楽の7要素は、音の大きさ、ピッチ、リズム、メロディー、ハーモニー、テンポ、拍子である。

・曲全体の音符間の相対的な関係を維持したまま、ピッチ(調)を下げたり(移調)、テンポを遅くしたりしても同じ曲に聞こえる。この不思議なことは、人間の精神を部分や要素の集合でなく、全体性や構造に重点を置いて捉えるゲシュタルト心理学でも、うまく説明できない。

・認知科学者は脳をCPUチップというハードウェアにたとえ、心をCPUで実行されるプログラム、即ちソフトウェアにたとえる。だから、よく似た脳から全く異なる心が生まれる。

・人の思考と信念と経験の総計は、脳の発火(電磁気的活動)パターンで表現されているというのが有力な見方だ。

コメント:パターンというのが重要だな。メロディーやハーモニー、リズムを想起させる言葉だ。ランダムではパターンにならない。韻文には、七五調といったリズムのようなパターンが備わっているので、散文と違って、よく記憶に残り、少ない文字数で感動を与えることができるんだろうな。

・前葉頭は計画や自制心に関わり、感覚器官からの雑然とした信号から意味を汲み取る。側葉頭は聴覚と記憶を受け持ち、小脳は感情と動きの計画に関わっている。

・平均的な脳は1000億(100ギガ)個のニューロンで構成されている。ニューロンのつながりから思考や記憶が生まれる。

・曲には全体的な響き、音の色彩がある。これをサウンドスケープという。これによって初めて聴く曲でもこれはビートルズの曲と分かる。

コメント:目で見るもののランドスケープ(風景)と比較すると面白いな。

・記憶がなければ音楽はない。大作曲家が、変奏や移調という変化をつけて巧みに作った繰り返しに脳が感情的に満足するのが音楽の楽しみ。

コメント:モーツアルトの時代のように、音楽はライブしかない時には、ソナタ形式のような繰り返しは大事。しかし、今はCDやYouTubeで同じ曲を何百回も聴くことができる。なので、音楽の形式が変わってもいいように思うけれど、流行歌だってAABA'のような形式の曲が多い。好きな楽曲は何回聴いても飽きることがないのは不思議だなあ。聴けば聴くほど細かいところの理解が進んで、楽しさが増えてくる。

それに挑戦する(繰り返しのない)現代音楽は必ずしも脳を喜ばせないのだとしたら、何のためにやっているの、と思う事もある。

・音楽は期待を体系的に裏切ること(テンポ感を微妙にずらすグルーブ)や意外性を表す(突然の転調など)ことで私たちの感情に語りかけて来る。

・小脳は音楽を聴いている時は活動するが、雑音を聴いている時は活動しない。そして好きな音楽を聴いていると(感情に関与している)小脳がより活性化する。

・科学者達は感情とは何かについてさえ意見の一致を見ていない。

・冗長性と機能の分散は、神経構造にとって欠かすことのできない原則だ。

コメント:そのためにはホログラムが優れていると思うんだけどなあ。

・音楽は言語よりずっと動機付け、報酬、感情に関わる原始的な脳構造に深く入り込んでいく。

・世界レベルのエキスパート(音楽演奏家)になるは、どんな分野でも1万時間の練習が必要だ。

コメント:1日5時間x365日x5.5年。仲間に披露できる程度の趣味のレベルなら1000時間かな。1日1時間X5日x52週x4年。

・運動と脳と音楽の間にはつながりがある、という事が実証されつつある。

・音楽の聴き手のエキスパートにたいていの人は6歳までになれるが、音楽的文化の文法を精神的なスキーマに組み込み、音楽的な期待を抱けるようになっていることが、音楽に美しさを感じる経験の核心である。しかし、それをどうやって身につけていくのかを神経科学者はまだ解き明かしていない。

・協和音を好きだと感じる理由はまだわかっていない。

・音楽は社会的な結びつきや社会行動の結束を強める働きをする。

コメント:これが音楽が政治にかかわってくる理由だな。シベリウスの「フィンランディア」をNHKの「名曲アルバム」で初めて聴いた時に、日本人の私でも何だか国威高揚の思いがこみ上げて来てびっくりした。ナチスがこの曲の演奏を禁じたという「名曲アルバム」の字幕解説も印象に残っている。なぜそんな気持ちになったのか今でもわからない。シベリウスのテクニックなのか、その曲に込めたシベリウスの思いに対する脳の自然な反応なのか。

・どの曲が好きか嫌いかは、ひとりひとりの経歴、経験、理解力、認知のスキーマの違いによる。

いろいろ示唆に富む話ではあるが、なぜ人は音楽が好きなのかは、やはり、うまく説明できていないというのが正直な感想です。

日本酒を味わいながら、その奥深さと可能性について考える。古酒、新酒、アッサンブラージュ。でもやはりワインの魔力には勝てないのか。古酒試飲会。話は世界と時代を駆け巡った。

【古酒のビジネスについて考えたこと】

1)古酒という貴重な「もの」を高く売るという発想を高めて、古酒を楽しむという「ワクワクする体験」を提供するビジネスをめざす。そのためには、古酒の「物語」が必要。

日本古来の神が飲んでいたのが「古酒」であり、古事記のなかに「古酒」が出てくる印象深い物語があれば、それに乗っかる。

そういえば、大人気アニメ映画の「君の名は」に、天女が口に含んで作った酒の話が出てきます。それが古酒の起源であるような物語で繋がると素晴らしい。若者にも訴求する。

2)ビンテージ古酒に対するセカンドブランドを作って、中国人のインバウンドにも対応し、世界に古酒を広める。

一定規模での安定製造ができないので、中国人向けの量販店に展開できないのは、ちょっと残念に思う。量の期待できるマーケットにセカンドブランドで対応する。

古酒をアンティークジュエリーのような、手に入れただけのものを売るビジネスにしていては発展できない。古酒も食材なので、毎年一定規模の生産量を確保する。

その視点から、京丹後市にある、古酒を古酒として作っている酒蔵が魅力的です。京丹後市は天の橋立が近い。しかもその酒蔵の杜氏は外国人。ネタはそろっている。

その外国人が天の橋立に行ったとき、天女が降りてきて「古酒」を作りなさいと言われたというような「物語」が欲しい。それで、氏は古酒の醸造にのめり込み、清酒が古くなって古酒になるのを待つのではなく、最初から古酒を古酒として作る手法を天女の導きで思いついたというような。外国人が古酒にのめり込むというのはインパクトがあります。それをきっかけにフレンチレストランや海外に拡販をかける。

3)ブランディング

「古酒」は天からやってきた酒というイメージをネーミングに込める。

ビンテージ古酒のシリーズは 「天嘗」 (天が嘗めて作った酒)

導入用のセカンドブランドは 「天魁」 (天のさきがけ)

とする。「天魁」が宮内庁御用達になれば最高。

「天嘗」には様々な個性があるので、様々な古酒の詰め合わせ販売ではなく、4合瓶を桐箱に入れてブランドを際立たせて個別販売する。「天嘗」の下に個性を表す個別ネームをつける。

等、思いついたことを記してみたが、このままでは単なる妄想だなあ。

とはいうものの、友人が経営する酒販店の試飲室で、とある勉強会のオフ会を行った時に、古酒のいくつかを持ち込み、新酒、生酛、バラの花から取った酵母で作ったお酒などと飲み比べて皆の感想を聞いてみた。

【古酒試飲会、話は世界と時代を駆け巡る】

まずは古酒の感想から。

「ああ、柔らかくて、いい後味がずっと続く。1995年ものと2003年ものの違いはわかるね。」

「一つ間違うと米酢に思われるかもしれないね。酒を無管理で放っておくと酢になるという俗説もあるし。」

「酒は新しい方がフレッシュでいいという思い込みもあるしね。」

「売れ残って置いておいたものが古酒だ、という風に思われるとその価値が伝わらないね。」

など、なかなか一言でその価値が伝わる感じがしない。

【話はワインへ】

ワイン好きからは

「アメリカのレストランでオーパス・ワン(当時のワインショップの値段は200ドル、今は日本の酒販店では6万円)を飲んだことあるけど、やっぱり並みのワインとは全く違ったよ。味覚が魔力的にもてあそばれる感じだったなあ。最初そっと口に含むと、舌の上面がザワザワっとして、あれ、オリでもあるの?なんて思ったけど、そんなことはなくて、その後すぐに舌の横でいい苦みを感じたなあ。苦みは舌の端の部分で感じると言うけど、ほんとにそうだなあと実感したよ。そしてゆっくり飲むと、鼻に甘い香りが抜けて行って、口から喉にかけて甘くて柔らかい味が10秒ぐらいずーっと残るんだ。もう胃袋に納まったはずのワインがまだ喉にひっかかっているのかと思ったよ。喉が味を感じるなんて初めての感覚だったな。味覚と嗅覚がクロストークしたのかな。数十年前の経験を今でもこうやって語れるほどの強烈な経験だったなあ。そういうモノが古酒にもあるといいんだけどねえ。」

「ふーん、オーパス・ワンでそうなら、ロマネ・コンティ(高級フレンチレストランで200万円以上)飲んだら卒倒するかもねえ。そういう凄い味覚って、味蕾細胞の反応というセンサーレベルの話ではなくて、脳内で味覚を認識する神経細胞ネットワークが過去の知覚経験で培ったアルゴリズム(CNN)では味覚センサーから来る情報を処理できなくて、善き誤動作を起こしてるんじゃないのかな。」

【話は味覚の認識論から細胞生物学へ】

「つまり、今まで経験したことのない味覚や嗅覚に、脳が反応できず、とりあえず悪いものではなさそうだから、いい反応を返しておこう、ってことなのかな。味覚や嗅覚は本来、体に毒なものを入れず、栄養になるものを得るための選別機であったはずのものが、快楽の追求の道具になった感があるよね。」

「それって脳内の化学反応を混乱させる麻薬にちかいかも。麻薬のように化学反応という物理レイヤーでなく、アルゴリズムという上位(ソフトウェア)レイヤーで起きているとしたら凄いね。」

「情報社会は視覚と聴覚は扱うようになったけど、味覚と嗅覚は扱うすべがまだない。触覚はもう少しで扱える(ハプティック)。生命体が生命を維持する上では、触覚、味覚、嗅覚がとても大事。今の情報社会がこのまま視覚と聴覚だけで発展しても命が活性化される感じがしなくて、むしろ無機的な世界の到来を予感させるとことはそんなところにあるのかもね。」

「そう、これからは細胞生物学(オートファジー)による寿命拡張の探求と、脳内の意識の発現を神経細胞ネットワークの上位レイヤーレベルで理解することが肝要だな。」

「オートファジーの活性化で120歳まで生きるとしても、ただ生きてるだけじゃ意味がないよね。生きて何をするか。それが問題。」

【話は世界を駆け巡る】

「今の地球人口は78億人。過去50年で倍になった。そうはならないだろうけど、後50年でまた倍になるとしたら、地球って持つんだろうか(環境、食料、水)と思う。」

「2030-2040年頃には、地球レベルで大きな転換点が来そうだね。その頃はまだ生きている可能性が高いから、自分事として考えないと。」

「自分事で考えるなら、地球全体という視点はいらない。食料とエネルギーが自給自足できる善きコミュニティを作り、その中の一員としてなにをするかの視点でいいんだよ。」

「地域コミュ二ティが世の中の基本単位になると、国家ってどうなっちゃうのかな。国家とは国境を定め、その中にいる人々を国民と定め、その国民を守るために権力を内外に行使し、その行動原資として国民から税金を集める権限を有するもの。宗教のように、国境で区別できないものが、国家権力の上に来ると、国家の体は崩壊する。そういう動きが加速している地域もあるので、国家を単位で考えてはもういけないのかもしれない。」

「縄文文化をもつ日本人はその歴史の中に解をもっているはず。縄文文化が世界中に拡がったことを含めて、縄文文化のことをもっとよく知るべき。」

「将来に向けては、地球温暖化とか、パンデミックとか、表面的な報道の裏にある事実を読み解かないといけないね。」

など、話はどんどん飛躍、循環する。

ワインには確かに物語を加速するところがあるなあ(今回は日本酒だったけど)。

そういえば、店主お勧めのアゼルバイジャンワインを飲み忘れた。

では次回、アゼルバイジャンワインを飲みながら、ノアの箱舟から、中近東情勢を最初のネタに語り合いましょう。

熊本にも素晴らしい酒がある。楽しみです。

ダン・ブラウン「ORIGIN」の読後メモ。汎用AIや量子コンピュータ、生命科学と宗教、スペインの歴史。エンタメ満載。

だいぶ前に読んだんだけど、ダン・ブラウン「ORIGIN」の読後メモを作っておこう。

ネタバレのない科学の範囲で印象に残ったこと。

1)エントロピー最大化問題を量子アニーラーに解かせると、生命はエントロピー最大化に至る過程のなかでのローカルな窪みとして存在の場所を得るとの印象を持った。

2)パターンは自然界に発生するが、コードは人の知性的な意識が意図をもって作ったもの。”Codes are the deliberate inventions of intelligent consciousnesses.”というラングドンの説に合意した上で、DNAはパターンの中にコード(のようなもの)があるんだと思った。DNAは自然物の中に何かの意識が入っているものの様に思える。

3)私がすべての始まりと思っている、量子揺らぎの話が触れられていない。でも、量子揺らぎはエントロピー増大原理のミクロな表現でもあるので、言っていることは同じか。

揺らぎ=Spontaneousと読むと、Spontaneousという言葉は本文に13回出てくる。この言葉をこういった背景をもって読むとすっきりする。

Life arose spontaneously from the laws of physics.

4)究極の問いはここに来る

If the laws of physics are so powerful that they can create life…who created the laws?! (ラングドン)

AIに関しては、

目標値最大化のためにAIに自律行動を許すと、あそこまでいってしまうという警句を出しているのは確かだな。ラングドンが言ったようにAIに倫理(Should not)を教える必要があるのかどうか。AIに(囲碁の手のような)人間がまだ気が付いていない目標に対する最適解の候補を見つけさせるのはよいが、その採否の判断と執行までをゆだねるかどうかは結局人間の問題。

オンラインゲームの中では人が操るアバターとAIのアバターはそろそろ区別がつかなくなる。ロボットにAIを積んでほとんどエッジコンピューティングだけで自律的に動けるようになると、そいうロボットの存在は人間の生活に直接干渉してくる。ドローンはもうそこまで来ている(ドローン兵器)。

宇宙論を学んだメモ。AdS/CFTとホログラック宇宙論がマルチバース宇宙を拓く

Kavli IPMU News No. 43,

September 2018

Quantum Gravity and Quantum Information

Yasunori Nomura

ここで奇妙なことはブラックホールのエントロピーはブラックホールの地平の面積(に係数をかけたもの)で与えられるということです。ブラックホールはいかなる初期状態から進化したものでもそれの最期の状態であるので、ブラックホールは“その領域が取り得る可能な限りの最大のエントロピー”を示していなくてはなりません。現代ではエントロピーはその系がとり得る状態の数の対数で与えられることが知られています(S=kBlogeW:Wは状態の数)。空間が通常の物質のような単純な成分で構成されていれば(それはすなわち、空間がプランク長の寸法の空間格子で近似できることと同じですが)、その領域の最大エントロピーはその体積に比例しなくてはなりません。しかし、ベッケンシュタインとホーキングの発見はエントロピーは(その領域の)表面積に比例すると言っているのです。

注)プランク長 1.616229×10−35 m

This implies that in a quantum theory with gravity, the number of fundamental degrees of freedom is given by that of spacetime with one dimension less than that of the original, dynamical spacetime. For example, while spacetime we live in seems to have three spatial dimensions (ignoring possible small extra dimensions), the “true theory” describing it must be formulated in spacetime with two spatial dimensions and one time dimension. This is possible because if you try to fill matter at each point in space (e.g., at each site of the Planck-size lattice), black holes form long before it is completely filled, and putting further matter only increases the size of the black holes. Namely, it is merely a fiction that the space we live in has full three dimensional degrees of freedom.

このことは重力を含む量子論では基本的な自由度の数は(重力によって)動いている元々の次元より一次元少ない時空の自由度で与えられることを示唆しています。例えば、我々が住んでいる時空は3次元空間に見えますが(超弦理論で考えうる小さな追加次元のことは無視します)、(我々の住む)時空を記述する「真の理論」は二つの空間次元と一つの時間次元で定式化されなくてはならないのです。このことは可能なのです。その理由は、時空の各点(プランク長の格子点のそれぞれ)に物質を満たしていこうとすると、その空間全体を完全に満たしきるはるか前にブラックホールが形成されて、それ以降物質を置いて行ってもそれはブラックホールの大きさを大きくするだけになってしまう(3次元空間を満たしきれない)からです。それを言い換えると、我々が住んでいる空間は3次元の自由度をもっているというのはフィクション(作り話)なのです。

The idea that the theory of quantum gravity is formulated in spacetime that has lower dimensions than the apparent, dynamical spacetime is called the holographic principle. The lower dimensional theory formulated in this way called the holographic theory does not have the discrepancy between the number of true and apparent degrees of freedom, so it does not have gravity: the dynamical spacetime in higher dimensions and its associated gravity are only emergent. The fact that the holographic theory does not contain gravity at the fundamental level means that it can be treated as a regular quantum system, and hence can give a rigorous definition of quantum gravity. This seems to be a pretty crazy conclusion. It would be natural if one cannot believe such a thing.

重力を含む量子力学の理論が、重力によって動いている見かけ上の時空よりも一つ次元の低い次元の(重力を顕には含まない)時空で定式化されるという考え方はホログラフィー(2次元の光をホログラムに入射すると3次元の立体画像が見える)原理と呼ばれます。このようにして定式化された次元を下げた理論はホログラフィック理論と呼ばれますが、それは真の自由度と見かけ上の自由度との間に矛盾がないので、重力を含まないのです。そのことを(その矛盾のない次元より)高い次元で(ある力によって)動いている時空でみると、その動きに関連した力が重力として単に表れているだけなのです。ホログラフィック理論は(見かけの時空よりも低い次元である)基本レベルで重力を含んでいないという事実はその低次元の基本時空は通常の量子系として扱えて、量子重力が厳密に定義できるということを意味します。このことは結構常識はずれの結論に見えて、そんなことは信じられないというのも当然と言えます。

<参考文献:ホログラフィック原理>

高柳先生の講義

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~tadashi.takayanagi/OsakaOpening.pdf

However, it has been shown - though only in some special cases - that quantum gravity indeed satisfies the holographic principle! This discovery was made by studying structures of string theory. In 1997, Juan Maldacena proposed, based on numerous evidences, that quantum gravity describing physics in spacetimes that asymptotically approach a certain space called Anti-de Sitter (AdS) space is equivalent to conformal field theory (CFT) formulated in non-gravitational spacetime that has dimensions one less than the gravitational asymptotically AdS space. This relationship is called the AdS/CFT correspondence.

しかし、いくつかの特別な場合だけとは言っても、量子重力理論はホログラフィック原理を満たしていることが示されました。この発見は超弦理論の構造を研究することでなされました。1997年にファン マルダセナは数多くの事実に基づいて、反ド・ジッター空間(極率が負の空間)と呼ばれるある空間に漸近していく空間での物理を記述する量子重力物理学は、重力のある反ド・ジッター空間より一つ次元が少ない重力のない空間で定式化された共形場理論(CFT)と等価であると提案しました。この関係はAdS/CFT関係と呼ばれています。

The AdS/CFT correspondence is an extremely powerful mechanism despite the fact that it applies only to special spacetimes. First, CFT is a class of quantum field theory and is mathematically well defined. This implies that quantum gravity in spacetimes that are not so distant from the one we live in (asymptotically AdS space) is defined for the first time without relying on perturbation theory. Also, many theories describing the nature (e.g., QCD describing nuclear force and theories used in condensed matter physics) are well approximated by CFT at strong coupling. In general, it is extremely difficult to solve such a theory with strong coupling, but by the AdS/CFT correspondence we can solve it approximately using general relativity in one higher dimensions. And above all, this correspondence gives a concrete example of the holographic principle, showing how dynamical spacetime with gravity is generated from non-gravitational theory in lower dimensions.

AdS/CFT対応は特別な時空(負の極率を持つ空間)に対してしか適用できないとは言っても極めて強力な(数値計算上の)方法です。最初にCFTは場の量子論の一種で数学的によく定義されたものです。このことは我々の住んでいる時空(極率が負であるAdS時空に漸近、即ち極限で一致する時空です)とそんなに大きく隔たっていない時空での量子重力物理学(3次元空間+時間の時空での重力を含めた量子力学)が(CFT:すなわち重力を含まない2次元の場の量子論)で正確に計算できるので、(近似解を級数展開で求める)摂動論に頼らないで初めて(正確な計算式で)定義できることを示唆しています。また、自然を記述する多くの理論(すなわち核力を記述するQCD: Quantum Chromodynamics: 量子色力学=クオークの物理:や凝縮系物質の物理学で使われる理論:超流動、超電導など)は強い相互作用を持つ時のCFTでうまく近似できるのです。概して強い相互作用を持つ(物性)物理のモデルの(CFTの)理論式を数式で解くのは極めて難しいのですが、AdS/CFT対応関係を使って、一つ次元を増やした(AdS)空間で一般相対論を使って近似的に解くことができるのです。そして、結局のところ、このAdS/CFT対応関係はホログラフィック原理の具体例になっていて、重力を持ち、その重力によって動いている時空が、重力を持たず、次元数が一つ少ない時空の理論からどのように生成されるのかを示しています。

「イタリア語の歴史 俗ラテン語から現代まで」を読んで、言葉は生きている文化であり、コミュニティの根幹であるとの思いを強くした。楽しく読めて学びが沢山ある良書です。

最近、イタリア語と、その源となったと思われるラテン語に興味を持っている。地元の図書館の蔵書をネットで検索していて、たまたまこの本を見つけた。

著者は2人のイタリア語史の大学教授。学者の書いたものというと、引用だらけで、読みにくい、堅苦しいものかとおもいきゃ、さにあらず。読みだすと止まらないほど引き込まれる。2006年にイタリアで発売されるや、一般書に混じって大いに売上を伸ばしたという。さもありなん。

ラテン語のひとつの方言であった、フィレンツェ地方の話し言葉が、どのようにして現代のイタリア語になって来たのかを、ダンテや、ボッカチオ、メディチ、マキアヴェッリなどのエピソードをふんだんに交えながら、生き生きと語っている。言葉は生き物であって、その地域の人々の文化であるという思いが実にダイレクトに心に響く。

草皆信子さんの訳も素晴らしく、時に書き過ぎじゃないかと思えるほどの訳者注釈も大変ためになり、面白い。

学んだことがいっぱいあったので、読後メモを作り、感想を纏めてみた。

【読後メモ】

・古代ローマの言語は連綿と現代イタリア語に繋がっており、イタリア語は今のイタリアで使われているラテン語である。そして、フランス語は今のフランスで使われているラテン語である。スペイン語、ポルトガル語、ルーマニア語もしかり。

・ラテン語は一つだけではない。使用者の生活様式や文化の違いの組み合わせから生まれた無数のラテン語が存在する。

・ローマ建国時のラテン語とキケロの時代のラテン語は違う。(日本書記、清少納言、森鴎外、村上春樹、どれも日本語だけれど、みな違うのと同じか:私の感想)

・今でもミラノで話されるイタリア語と、ナポリやパレルモで話されているイタリア語は発音や語彙だけでなく、文法や統語法でも違っている。(イタリア語講座のイタリア語だけがイタリア語ではないんだ。日本でも、沖縄や東北の人々の日本語はかなり違っているだろう。)

・ラテン語は、元々テヴェレ川下流の、羊飼いや農民からなる、小さなコミュニティの言葉であった。

・ローマ帝国が版図を拡げるにつれて、様々な地域でその土地の言葉とラテン語との融合が起こった。そうして、イタリアにおけるフィレンツェ語、スペインにおけるカスティリア語のようなものができた。

・ただし、東方のギリシア文化圏ではラテン語は受け入れられなかった。それはローマ人を含め、多くの人々がギリシア語の方がラテン語よりも高度な言語であると考えていたから(ギリシア語には、哲学や文学、演劇など、膨大な文化遺産がすでにあったからなあ)

・ラテン詩人ホラティウスは、「ギリシアはローマによって軍事的には制服されたが、文学という武器でこの無知な勝者を征服した。」と書いている。

・ラテン語には、古典ラテン語(クラシコ)と俗ラテン語の二つがある。

・古典ラテン語は、カエサル、アウグストゥスの時代(BC50-AD50)の、ローマ黄金期の文学で使われた言語で、その後も最上流の階級で使われ続けた不変の書き言葉である(カトリック教会や学者の文章言語だな)。今でも学校で習うラテン語はこれ(日本でいう古文/漢文だ)。クラシコとは上流階級=クラスのこと(キャンティクラシコとは上流階級の飲むキャンティということか(笑))。

・俗ラテン語とは上流階級を含めて普通に話されていた話し言葉のこと。低俗という意味ではない。

・古典ラテン語の弱体化にはキリスト教が一役買っている。それは、キリスト教が、キリスト教コミュニティの言語であるギリシャ語の語彙を持ち込み、貧しい人にも布教するために福音書の翻訳に(書き言葉である古典ラテン語ではなく)、俗ラテン語を用いたことにある。

・また、5世紀以降の異民族の侵入によって、古典ラテン語が置き去りにされ、それが決定的な打撃となった。この時は、皮肉なことに、キリスト教会の修道院が、古典ラテン語の書物を保管し、書写することで、古典ラテン語を守った。

・今のイタリア語やフランス語は、話し言葉である俗ラテン語から派生したものであると言える。

・ダンテに先駆けて、シチリアの詩人たちは、1220年から1250年にかけて俗語での詩歌文学を展開した。その時代は、あのフィボナッチ数列で有名なフィボナッチがピサにいた時でもある。

・イタリア語の父と言われ、「神曲」を書いたダンテ・アリギエリ(1265年-1321年)は、俗語はラテン語に引けを取らず、科学や哲学や文学を表現できる言語であると確信していた。

・「神曲」はComedia(コメディア)である。これは笑わせる(喜劇)という意味ではなく、複数の言語や文体を織り交ぜて書かれたという意味である。

・「神曲」は1300年代のフィレンツェ語(ダンテの母語)が文章の基盤をなしているが、ラテン語、イタリアの各地の方言、ラテン語起源の単語、プロバンス語なども使って書かれている。

・「神曲」の地獄篇では、不和の種をまいた人々の体が悪魔によってむごたらしく切り刻まれる様子が、フィレンツェの肉屋が使うような粗野な単語を使って生々しく描かれている(胃袋=食ったものを糞に変える袋)。

・一方、「神曲」の天国篇では、神の栄光と聖人たちの至福を寿ぐ(ことほぐ)ために、天使の一群の輝く飛翔を、つややかな花々と甘い蜜の間を飛び交う蜂の一群に例えて、ラテン語起源の単語を多用して、観照的な高次な文体を使って描いている。

・こういった超絶的な表現能力をもって、ダンテはイタリア語の父という称号に掛値なしに値する。

・「神曲」では、ダンテが地獄、煉獄と回って最後に天国に達して一心に祈っていると、そこに神が姿を現す。それは永遠の光だった。「(神とは)太陽や諸星を動かす愛(だった)ということばで「神曲」は終わっている。(草皆さんの解説)

感想:うーん、レクイエムや第九で歌っている世界観そのものだなあ。ゲーテの「Mehr Licht」という最期の言葉も思い出される。

・ダンテは三位一体説に基づいて「神曲」を書いたので、3という数字が重要。「地獄」、「煉獄」、「天国」の三篇はそれぞれ33の歌からなっている。詩型は三行で一連を形成する三行韻詩。各行は11音節からなっている。

・ボッカチオの「デカメロン=deka emeron=10日間というギリシア語」は1348年のペストが猛威を振るうフィレンツェで、若い7人の女性と3人の男性が、サンタ・マリア・ノベッラ教会(あの有名な世界最古の薬局をいまでも経営している教会)で会い、疫病を逃れるために郊外の田園地帯に避難し、そこでいろいろなテーマ(愛や貪欲、裏切りなど)について物語るさまを、洗練されたフレンツェ語を駆使して、散文で綴ったもの。

・14世紀のフィレンツェで、ダンテ、ボッカチオ、ペトラルカ(「カンツォニエーレ」を書いた詩人)の3人が、フィレンツェ語による俗語文学を打ち立てたと言える。

・15世紀になって、1469年にフィレンツェのシニョーレ(君主)になった、ロレンツォ・デ・メディチ(コジモの長男)はトスカーナの俗語を普及させる大々的なキャンペーンを展開した。

・ロレンツォは、また、美術アカデミーを作り、ミケランジェロを育て、ボッティチェッリをなどの美術家に活躍の場を与えた(フィレンツェのルネッサンスのパトロンなんだな)。多大なメセナ資金を使い、政治・外交でイタリア半島の安定に貢献があった(ナポリ、ローマ教皇庁とのバランスを維持)反面、家業の銀行業には熱心でなかったので、彼の死後、メディチ家は急速に衰退した。(草皆さんの解説)

・1400年代、聖職者の説教は俗語で行われたが、ミサの重要な部分はラテン語で執り行われたので、庶民には理解できないこともあった(今の日本の仏教でもそういう感じがするなあ)。

・「君主論」で有名な、マキアヴェッリは14世紀の3文人(ダンテ、ボッカチオ、ペトラルカ)を引き合いにだして、フィレンツェ語を使って文章を書くことを主張した。

・「君主論」のなかに、「目的のためには手段を選ばず」という言葉はない。「君主は敵に対抗するためには、狐のように狡猾で獅子のように暴力的でなくてはならない」とは言っている。(草皆さんの解説)

・20世紀に、「君主論」の改訂版が3人の政治家から出されている。それはムッソリーニ(1924年)、クラクシ(1986年)とベルルスコーニ(1992年)である。(草皆さんの解説)

・17世紀には、14世紀のダンテらのフィレンツェ語を元にしたイタリア語の辞書が作られた。それは1612年(日本の徳川家康の時代)にクルスカ学会が行った。これはヨーロッパの最初の大辞書となった。

・ガリレオは科学を語るために(ラテン語でなく)イタリア語(フィレンツェ語)を選択した。それは知を広めることの必要性を強く感じていたから。天動説の説明は、対話体のイタリア語で書かれている。ガリレオはピサで生まれたが一族はフィレンツェ出身のトスカーナ人である。

・ガリレオがイタリア語で文章を書くことについて、ドイツの大天文学者であるケプラーは、そのことを人類に対する犯罪だと、ラテン語で非難した。ガリレオの科学書はラテン語に翻訳されてヨーロッパ中に広まった。

・1700年代、イタリア語は演劇と音楽と文学が融合したオペラの世界で成功していた(モーツアルトの「フィガロの結婚」はイタリア語だ)。このことが逆に、イタリア語は歌謡にしか向いていなくて(心地よく甘美で感傷的)、フランス語のように哲学や科学を語る言語より劣るものとのイメージが定着してしまった。

・1800年代は辞書の世紀と呼ばれ、多くの辞書が編纂された。その背景には当時、日常生活や職場で、共通の実用的な言語を持たないことの不便さが増大していたことがある。

・いろいろな辞書の中で、ベルナルド・ベッリーニ他が編纂した、「イタリア語辞典(1861-1879年)」が面白い。かなり個人的な見解が書かれている。例えば、社会主義を、いつもの困った○○主義のひとつ。フランスより到来。コミュニズムと専制主義の中間のようなもの。確たる道徳規範もないまま伝統も慣習もすべて壊し、市民生活を丸ごと作り変えようとするもの、と説明している(傑作な解釈だ)。

・1800年代はイタリアの統一が進んだ世紀であり、それと同時に、イタリア語の統一をアレッサンドロ・マンゾーニが主導して推進した。

・当時、フランスは既に共通のフランス語を持っていたが、イタリアは、書き言葉は13世紀(ダンテの時代)のまま、話し言葉は各地域の方言、という状態だった。

・マンゾーニは、ミラノ生まれではあるけれど、名作「いいなずけ」を、当時のフィレンツェの教養ある人々が使っている話し言葉を使って書いた。それが現代イタリア語のベースとなった(日本の鴎外、漱石と言ったところか)。

・マンゾーニはダンテと並び称せられるイタリア最高の小説家で、イタリア統一後の最初の国会で終身上院議員となり、現代イタリア語の確立に大いに貢献した。つまりマンゾーニは、現代イタリア語の父と言える。

・マンゾーニが1873年に亡くなると、そのことを悼んでベルディは「レクイエム」を作曲した。(草皆さんの解説)

・イタリアの統一国家ができた、1860年頃の時点で、2500万人の人口のうち、イタリア語を使えたのは人口の10%。非識字率は75%であった。それを改善したのは、イタリア語を教え、使う、公立学校の普及と徴兵制度であった。

・20世紀になって、ムッソリーニは1922年から1943年までの間、国粋主義、純粋主義的な言語政策を取り、方言と外国語の追放を推し進めた(ムッソリーニのイタリア語の演説の用語が説明されていて、とても興味深い)。

・第二次世界大戦後、イタリア共和国憲法の文体が標準イタリア語の規範とされる。

・義務教育の普及とマスコミ(新聞、テレビ)が標準イタリア語の普及に貢献した。

・今日のテレビ番組のイタリア語は3種類ある。①政治文化科学を扱うやや上級なもの。②トークショーやクイズ番組の会話体(杜撰なものも含む)。③テレビドラマで使われる、文法に則った中級の話し言葉。(うーん、NHKニュースと、お笑い番組の日本語は違う種類と言うことか。関西弁もあるし。国会答弁を漫才師風にやれば不適切だから、それらは違う言葉だともいえる。)

・一方で、現代イタリア文学はもはや、スタンダートなイタリア語を提供してない(ウンベルト・エーコはどうなんだろう。日本語訳も読み進めるのが難しい)。

・イタリアの言語問題はいまでもある。北部(ミラノ、トリノ)の産業社会が生みだした無味乾燥なテクノロジー風味のイタリア語に対する批判がある。

・一方で、1988年にイタリア語文法の便覧や書物が出版され、立派な辞書も2冊でたので、イタリア語の標準は定まったと言える。

・世界共通の財産であるイタリア語を守り、伝えていくために、不断の努力(政府などの支援と人々の参画)が必要である。

【感想】

・ギリシア語をしゃべるギリシア人はいるのに、ラテン語をしゃべるラテン人(古代ローマ人の末裔)はどうなっちゃったんだろう。北から来たイタリア人に吸収されてしまったのか。という疑問がこの本を手に取ったきっかけではあったけど、そういう事ではないことがよくわかった。イタリア語、フランス語、ルーマニア語などロマンス語と言われるものはみんなラテン語なんだと。

・ギリシア語だと言っても、現代ギリシア語とプラトンなどの時代のギリシア後は随分違うんだろうなあ。物理では、ωとかΦとか散々お世話になっているけれど。

・ダンテのことが少し理解できた。「神曲」は凄い文学なんだなあ。

・ヴェルディがその死を悼んで「レクイエム」を作った、マンゾーニのことを知れたのはよかった。

・ヴェルディのオペラの台本やアリアはマンゾーニ推奨のイタリア語で書いてあるんだろうと推測する。

・ヴェルディの「レクイエム」の約100年前に出来たモーツアルトの「フィガロの結婚(1778年)」は、今は現代イタリア語で演じられているように感じる(レチタティーボのところ)だけど、当時は今とは違う18世紀の言葉で演じられていたんだと思う。でもアリアの歌詞は音韻とメロディーの合わせがあるので、今でも当時の歌詞ままでないとおかしい気がするし。そこのところはいったいどうなっているのだろう。

・という事は、ヴェルディのオペラの台本やアリアはマンゾーニ推奨のイタリア語で書いてあるんだろうなあ。

・演劇と言葉の関係はとても興味深い。日本文化でいえば、歌舞伎のセリフは多分原作のままではないだろうし、落語も江戸時代と同じ言葉ではないだろう。能の謡がちっともわからないのは当時のままの言葉だからだろうか。歌曲は韻のようなものがあるから、ことばを変えるのは難しいのかと思う。お経はどうなんだろう。英語圏でいえば、シェークスピアの演劇は今は現代英語で演じられるのだろうか。ああ、クラシックな演劇や歌曲と言葉の関係に興味が尽きない。

・統一主権国家には国語の確立が必要であることがよくわかった。イタリアは1860年頃にそれが進められた。日本も明治維新で同じことが起こっている。言文一致の小説の勃興と、尋常小学校、徴兵制、 新聞の発達など。

・逆に言うと、コミュニティとは同じ話し言葉(文化)で意思疎通できる範囲ともいえる。コミュニティは意外と狭く、別の言葉(方言が)地域ごとに出来上がっていくのはいったいどいう訳だろう。

・国家主義は統一言語の強制普及と表裏一体になるようにも思える。中国は、ある意味方言だらけ。なので、北京の方言であるマンダリンを国営テレビなどを通じて、簡体字の字幕もつけて、普及させている。

・中国の映画やTVドラマは字幕が出るだけではない。俳優は演じるだけで、声は声優がアフレコをしているということを最近知った。その理由は、俳優と言えども、出身地のアクセントが完全には抜けていないので、正調マンダリンをしゃべる美声の声優を使うんだそうだ。「瓔珞<エイラク>~紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃~」の「瓔珞」の声が別人とはちょっとびっくりした。

・その昔、湖南省出身の毛沢東と湖北省出身の林彪は会話ができなかったという話もあるぐらいだ。昔はイタリアも日本も同じようなものだろう。薩摩と会津は会話できなかったりとか。書き言葉=古典ラテン語/漢文、があるから何とかなったというような。

・そういえば、薩摩出身の大山巌が、帰国子女で会津出身の捨松に一目ぼれし、最初のデートの時にフランス語で会話したとかいう話がウィキペディアに出ている。

・中国は、ウイグル自治区にはマンダリン教育を施しているだろう。香港は繁体字の広東語(カントニーズ)をレガシーにしているわけだけれど、これも今後どうなるのだろう。台湾はマンダリンだけれど、台湾語と繁体字はアイデンティティとして死守するだろう。

・ここで、「月曜物語(1873年)」の「最後の授業」を思い出した。ウィキペディアから引用しておこう。こういう時代が来ないことを祈るばかりだ。

「私がここで、フランス語の授業をするのは、これが最後です。普仏戦争でフランスが負けたため、アルザスはプロイセン領になり、ドイツ語しか教えてはいけないことになりました。これが、私のフランス語の、最後の授業です」。これを聞いたフランツ少年は激しい衝撃を受け、今日はいっそ学校をさぼろうかと考えていた自分を深く恥じる。

先生は「フランス語は世界でいちばん美しく、一番明晰な言葉です。そして、ある民族が奴隸となっても、その国語を保っている限り、牢獄の鍵を握っているようなものなのです」と語り、生徒も大人たちも、最後の授業に耳を傾ける。やがて終業を告げる教会の鐘の音が鳴った。それを聞いた先生は蒼白になり、黒板に「フランス万歳!」と大きく書いて「最後の授業」を終えた。

・それほど言葉は大切なものなのですよ。

映画「ピカソがピカソになるまで」を観て思ったこと

福岡伸一氏の「フェルメール隠された次元」を読んで思ったこと

福岡伸一氏。「動的平衡」で有名な分子生物学者。氏は凄まじいほどのフェルメールオタクでもあって、フェルメール作とされる37点の絵画全部をデジタル技術を使ってリ・クリエイト(今の現物のコピーでなく、作成当時の色合いなどを科学的に予測して再現する)し、それらを一堂に展示した「フェルメールセンター銀座」の館長も務めた方である。

本書は巻頭に、フェルメールの作品37点をリ・クリエイトしたすべての画像がほぼ制作年代順にサイズと所蔵場所を併記して掲載されている。これを眺めているだけでも楽しいが、フェルメールの画風の変化に関する、氏の自然科学者ならではの洞察を本文で読んでいくのもなかなか興味深い。

フェルメールは1632年にオランダのデルフトで生まれた。この同じ年に同じデルフトで、顕微鏡を発明したレーウェンフックも生まれている。そしてこの2人は友人であったと言うのだ。

そして、レーウェンフックは顕微鏡だけでなく、その光学的知識を使ってカメラ・オブスクーラなる光学機器を作り、フェルメールにそれを提供していたという。

カメラ・オブスクーラは今でいうカメラのようなもので、スクリーンに見ている映像が映る。フェルメールはそれを書き写すことで、写真でも撮るかのように、3次元空間を時間を含めて(微分的な動きを持つ表現として)2次元に落とし込んだ絵を描いたのだという。その意味で、フェルメールは自然科学者なのだと。

さらに、フェルメールは光は粒子であることを理解していて、絵の中の光の当たり具合を絵の具の粒子をどう配置すれば表現できるかを体得していたという。その技術があるからこそ、真珠の耳飾りの女の真珠が暗い背景の中で光り輝いているような表現ができたのだと言う。

レーウェンフックと同様に、顕微鏡の中に生命の宇宙を見ていた福岡氏は、そういったフェルメールの自然科学的な画の世界に心を奪われてしまったのだと。

氏の探求心は留まるところを知らず、「稽古の中断」の中に描かれている楽譜を科学技術を用いて解読しようとしたり、フェルメール作品であると100%確証されていない絵にフェルメールの指紋が残されていないかを検出しようとしたりしている。これらのプロジェクトは2019年の本書執筆時点ではまだ進行中であるようだ。何という驚くべき実証主義だろう。

氏は、フェルメールの絵は現物を、それが飾られているその場所で見てこそ本当に見たことになると言う。全く同意する。

私が初めてフェルメールの実物の絵を現地でしっかり見たのは、アムステルダムの国立美術館にある「牛乳を注ぐ女」だった。

絵の前に立って、ポットの注ぎ口から、あたかも(動画でも見るかのように)実際に流れ出しているように見える濃厚な牛乳の描写にしばらく見とれ、それから手前にあるパンの精密な描写に驚嘆した。

それからフェルメール得意のアングルである左側の窓から注ぎ込む光の描写と女性の来ている黄色いシャツの黄色の色に視点が写って行ったのを今でも思い出す(フェルメールブルーと言われる、ラピスラズリで描かれた青いスカートに目がいかなかったのはなぜだろう)。

それほどインパクトのある絵だった。印象では高さが1メートルぐらいある絵だと思っていたが、実際は45センチだ。実物より大きく覚えているのはそれだけ絵が優れているからなんだろうと思う。

福岡氏によれば、カメラ・オブスクーラが写す画像のサイズは制限がある(レンズを使っているので、あまり広角に画角を取ると周辺に歪曲収差が出るのは今のカメラと同じ)。精密な遠近法を再現するには50センチぐらいが良かったのかもしれない。

そう思って巻頭の37枚の絵を眺めると、全盛期の絵のサイズは50センチぐらいのものが多いように思える(若い頃に書いた、1メートルを超える大きな絵は、まだ遠近法の神髄に達していなくて、カメラ・オブスクーラも使っていなかったんだろう)。

同じ美術館にある「小路」は見たような気がするものの、印象が曖昧なのは今思うと残念だなあ。予備知識がないと貴重な機会を逃すことになる。

さて、次に見たのはルーヴルにある「天文学者」と「レースを編む女」だった。「天文学者」は50センチの絵だが、「レースを編む女」は24センチだ。

「天文学者」は窓から差し込む光の具合がなんとも素晴らしく、「レースを編む女」は手前にある盛り上がったような赤い糸の束が鮮烈であったことを思い出す。

ちなみに、「天文学者」とフランクフルトにある「地理学者」は同一人物で、それはレーウェンフックであると福岡氏は言う。さもありなんと同意したい。

フェルメールの絵はロンドンや、ニューヨーク、フランクフルトなどの美術館にもある。そういったところに旅行などで行ければ是非見たい。福岡氏によれば、日本にも個人蔵で2つの作品があり、ひとつは国立西洋美術館に寄贈されているという。これには驚いた。

それよりも一度デルフトに行ってみたいな、とこの本を読んで強く思った。